AEROSKIN

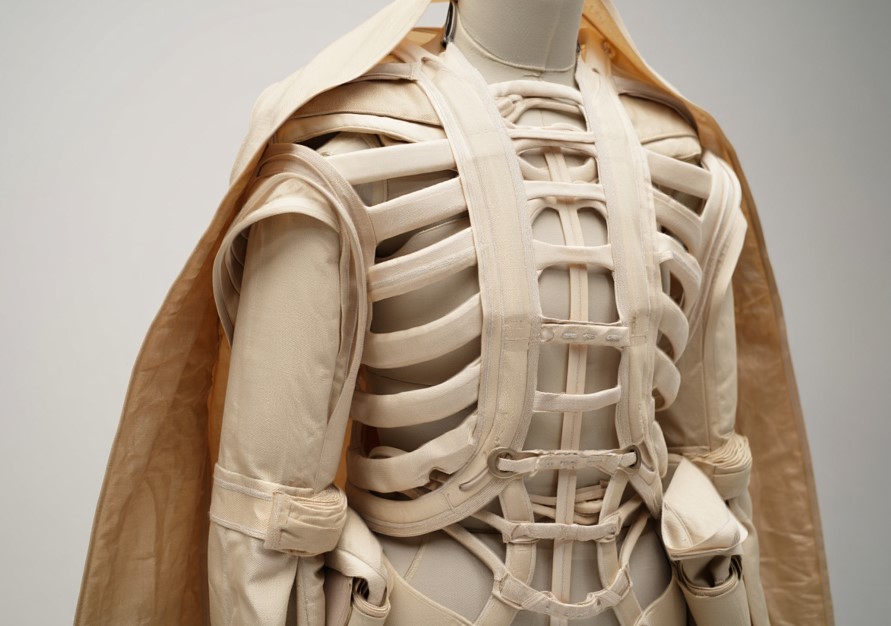

Die AERO-SKIN ist ein prototypisches Kleidungsstück im Bereich der experimentellen Funktionsmode. Sie kombiniert biomimetische Gestaltungsprinzipien mit modularer Vielseitigkeit und zirkulärem Materialdenken. Kern der Konstruktion ist ein aufblasbares Trägersystem – ein sogenannter Luftkern –, der in Anlehnung an Exoskelette aus dem Tierreich (z. B. bei Gliederfüßern oder segmentierten Insektenpanzern) die tragende Struktur des Kleidungs- und Funktionsstückes bildet. Dieses druckstabile Luftskelett dient nicht nur der Formgebung und thermischen Isolation, sondern auch als Basis zur Aufnahme weiterer Module und Applikationen.

Funktionale Transformation durch Faltungen und Luftdruckmodulation

Die Jacke ist so konzipiert, dass sich durch gezielte Faltung und Druckveränderung im Luftkern ihre äußere Form funktional verändern lässt. In zusammengefaltetem Zustand lässt sich AERO-SKIN zu einem kompakten Trageelement umfunktionieren – etwa als leichter, körpernaher Rucksack. Über mechanische Faltlinien, die entlang von Segmentierungsachsen geführt sind (in Anlehnung an die Origami-Forschung in der Soft-Robotik), können Luftkammern eingeklappt und das Volumen der Jacke gezielt reduziert werden. Die Luftkammern selbst dienen je nach Konfiguration als Wärmespeicher, Sonnenreflektor oder auch als Stoßdämpfer – beispielsweise bei körperlicher Aktivität im urbanen Raum oder im Gelände.

Materialsystem: langlebig, sortenrein und reparierbar

Für die Umsetzung kommen hochfunktionale Monomaterialien zum Einsatz, die sowohl druckstabil als auch elastisch sind. Die Luftkammern bestehen aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), das sich bei Beschädigung reparieren und im industriellen Kontext stofflich recyceln lässt. Die Außenhülle wird aus einem gewirkten Polyamid-Textil gefertigt, das mit einer dünnen Silikonbeschichtung versehen ist – UV-beständig, schmutzabweisend und mechanisch belastbar. Alle Verbindungen, etwa zwischen Luftkammer und Textiloberfläche, erfolgen über thermoplastisches Schweißen oder mechanisch lösbare Steckverbindungen, wodurch eine sortenreine Trennung und spätere Reparatur möglich ist.

Knopf-, Reiß- und Klettsysteme sind als modulare Schnittstellen integriert und orientieren sich an natürlichen Kopplungsprinzipien wie dem Hakensystem von Pflanzen oder der segmentierten Verbindung von Käferflügeln. Zusätzlich sind textile Kanäle vorgesehen, über die manuell Luft eingeleitet oder abgelassen werden kann – optional ergänzbar durch CO₂-freie Mikrokompressoren in späteren Entwicklungsstufen.

Erweiterbarkeit und Szenarien

Die Wandeljacke kann in Kombination mit weiteren Segmenten aus dem gleichen System (z. B. Arm- und Beinmodule, Kapuzen- oder Trägerteile) zur vollständigen funktionalen Bekleidungseinheit erweitert werden. Im Alltag kann sie als urbane Jacke, bei Bedarf aber auch als tragbarer Schutz-, Transport- oder Ruheort fungieren – etwa als improvisierter Sitz, Sonnenschutz oder als minimalistische Outdoor-Variante für unterwegs.

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

- noch kein Designfiktion Qualitätscheck vorhanden -

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

Machbarkeit & Materialwissenschaft

Das TPU-basierte Luftskelett ist technisch umsetzbar (vgl. pneumatische Aktuatoren in Soft Robotics, Harvard’s Wyss Institute), aber die Druckstabilität bei dynamischen Belastungen (z. B. Stoßdämpfung) bleibt fraglich. TPU neigt unter repetitiver Kompression zu Mikrorissen – hier wäre eine Hybridlösung mit flexiblen Verstärkungsfasern (z. B. Shear Thickening Fluids) sinnvoll. Die sortenreine Trennbarkeit ist theoretisch überzeugend, aber industrielle Recyclingprozesse für verklebte TPU-Textilverbunde existieren kaum (Quelle: Ellen MacArthur Foundation, 2022).

Biomimetik & Funktionalität

Die Origami-Faltmechanik ist in der Soft-Robotik etabliert (MIT’s Self-Assembly Lab), aber Übertragbarkeit auf Mode erfordert Kompromisse: Faltlinien schwächen die Materialintegrität. Das Hakensystem nach Käferflügeln (vgl. Burrs-Prinzip) ist praktikabel, aber Klettalternativen wie magnetische Active Textiles (z. B. Jamming Interfaces) könnten reversibles Anpassen vereinfachen.

Energie & Praxistauglichkeit

Manuelle Luftdruckmodulation ist nutzerunfreundlich – Miniaturisierte Pumpen (z. B. Festo’s bionische Soft-Aktuatoren) wären energetisch effizienter, aber erhöhen Gewicht/Kosten. Die CO₂-freie Kompressor-Idee ist vage: Aktuelle Lösungen (z. B. Elektroaktive Polymere) haben geringe Leistungsdichte.

Alternativen & Optimierungen

- Material: Statt reinem TPU gradierte Schaumkomposite (z. B. 3D-gedruckte Auxetic Structures) für bessere Druckverteilung.

- Modularität: Plug-and-Play-Steckverbindungen nach USB-Prinzip (standardisiert, elektrisch leitfähig für Heizfunktionen).

- Energie: Piezoelektrische Textilien (z. B. Powerweave) zur passiven Druckgenerierung durch Bewegung.

Risiken

- Thermomanagement: Geschlossene Luftkammern führen zu Schwitzeffekten – bioinspirierte Mikroventilation (z. B. Lotusblatt-Effekt-Beschichtungen) nötig.

- Reparatur: TPU-Schweißen erfordert präzise Temperaturkontrolle – Low-Tech-Lösungen wie selbstheilende Hydrogele (z. B. University of Tokyo, 2021) wären nutzerfreundlicher.

Implikationen

Das Konzept überspannt aktuell verfügbare Technologien, aber als Proof of Concept für adaptive Architektur (z. B. Tensegrity-Strukturen) inspirierend. Priorisieren: einfache Kernfunktionen (z. B. thermoregulierende Faltung) vor Multi-Szenario-Ansatz.

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

Minimalistisch

Der Prototyp besteht aus einer einfachen aufblasbaren Plastiktüte, die mit Klebeband an einem T-Shirt befestigt wird. Durch Aufblasen mit einem Strohhalm entsteht eine rudimentäre Luftkammer, die isolierend wirkt. Die Tüte kann durch Falten und Zusammenbinden in eine kleinere Form gebracht werden, ähnlich einem Beutel. Dieser Ansatz zeigt das Grundprinzip der Luftkammer als tragendes und isolierendes Element, ohne komplexe Materialien oder Techniken.

Invertiert

Statt eine Jacke mit Luftkammern zu entwickeln, wird eine starre, leichte Struktur aus Pappkartons oder Eierschachteln genutzt, die am Körper befestigt wird. Diese simuliert die segmentierte Form eines Exoskeletts, ist aber nicht verformbar. Die Frage wird umgekehrt: Was passiert, wenn die Flexibilität der Luftkammern durch feste, leichte Materialien ersetzt wird? Der Prototyp provoziert eine Diskussion über den Nutzen von Starrheit gegenüber Anpassungsfähigkeit.

Transformiert

Anstelle einer Jacke wird ein großer, aufblasbarer Müllsack verwendet, der wie ein Schlafsack oder eine Hülle um den Körper gelegt wird. Durch gezieltes Ein- und Ausströmen von Luft verändert sich die Form – mal als Schutz vor Kälte, mal als provisorischer Sitz. Der Prototyp hinterfragt die Notwendigkeit von Kleidung als solche und ersetzt sie durch eine temporäre, luftgestützte Hülle. Die Idee der Modularität wird radikal vereinfacht: Alles ist eine einzige, vielseitig nutzbare Kammer.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

Gesellschaftliche Auswirkungen und ethische Fragen

Die AERO-SKIN könnte den Konsum von Kleidung reduzieren, da sie vielseitig einsetzbar ist. Doch ihr hoher Technikanteil und die Spezialmaterialien machen sie wahrscheinlich teuer – ein Luxusprodukt für Wenige. Das verstärkt soziale Ungleichheit. Eine Lösung wäre, das Konzept als Open-Source-Design zu teilen oder günstige Basisversionen anzubieten.

Diskriminierung durch Technologie oder Design

Die Jacke setzt körperliche Fähigkeiten voraus, um sie zu falten oder Luftdruck zu regulieren. Menschen mit eingeschränkter Motorik könnten benachteiligt sein. Einfache Bedienmechanismen oder automatisierte Funktionen wären inklusiver. Auch die Passform sollte vielfältige Körpertypen berücksichtigen.

Reproduktion von Machtstrukturen

Biomimikry ist oft westlich geprägt – Wissen über Natur wird kommerzialisiert, ohne lokale Gemeinschaften einzubeziehen. Indigene Techniken könnten ignoriert werden. Kollaborationen mit traditionellen Handwerker:innen würden das Design bereichern und faire Anerkennung sichern.

Ökologische Gerechtigkeit

TPU und Polyamid sind zwar recycelbar, aber petrochemisch basiert. Die Produktion könnte Schadstoffe freisetzen, besonders im Globalen Süden. Biobasierte oder abbaubare Alternativen wären nachhaltiger. Zudem sollte die Herstellung in fairen Arbeitsbedingungen erfolgen.

Zugang und Barrierefreiheit

Die Jacke ist komplex – Reparatur erfordert Fachwissen. Ohne weltweite Servicestrukturen wird sie zum Wegwerfprodukt. Modularität hilft, aber einfache Reparaturanleitungen und lokale Werkstätten wären besser.

Technologische Abhängigkeiten

Mikrokompressoren und High-Tech-Materialien binden Nutzer:innen an wenige Hersteller. Eine dezentrale Produktion mit standardisierten Teilen könnte Abhängigkeiten verringern. Open-Hardware-Komponenten würden Eigenreparatur ermöglichen.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

Biomimetik als Antrieb: Warum Naturformen uns effizienter machen

Die AERO-SKIN nutzt Prinzipien aus der Tierwelt nicht als bloßes Designelement, sondern als strukturellen Kern. Exoskelette sind seit Millionen Jahren optimiert – warum also nicht von Insekten lernen, statt auf starre Materialien zu setzen? Das Luftskelett ist mehr als eine technische Lösung; es ist eine Einladung, Architektur neu zu denken. Was wäre, wenn Gebäude oder Fahrzeuge ähnlich dynamisch auf Druck reagieren könnten?

Luft als Baumaterial: Vom passiven Element zur aktiven Kraft

Druckstabile Luftkammern sind nicht nur leicht – sie verändern die Jacke vom statischen Objekt zum interaktiven Werkzeug. Die Frage ist nicht ob sich Form anpassen lässt, sondern wie schnell. Wenn Luft zum Gestalter wird, warum dann nicht ganze Möbel oder temporäre Räume daraus entwickeln? Ein Raum, der sich aufbläst, wenn man ihn braucht – wäre das nicht die ultimative Antwort auf urbanen Platzmangel?

Origami-Prinzip: Falten als Akt der Rebellion gegen starre Formen

Die Faltmechanik der Jacke widerspricht der Idee, dass Kleidung eine feste Silhouette braucht. Warum akzeptieren wir, dass Dinge nur eine Funktion haben? Wenn eine Jacke zum Rucksack wird, was hindert uns dann daran, Wände zu Möbeln umzufalten? Die Technik existiert – fehlt nur der Mut, sie radikal einzusetzen.

Monster aus einem Guss: Warum Recycling scheitert, wenn Materialien sich nicht verstehen

Sortenreine Materialien sind kein Öko-Trend, sondern eine Notwendigkeit. TPU und Polyamid zeigen: Echte Kreisläufe entstehen, wenn Komponenten sich lieben statt bekämpfen. Wenn selbst eine Jacke reparierbar ist – warum produzieren wir dann noch Elektronik, die nach zwei Jahren stirbt?

Modularität als Waffe gegen die Wegwerfgesellschaft

Steckverbindungen und Klettsysteme machen die Jacke zum wandelbaren Objekt, aber sie stellen auch eine grundsätzliche Frage: Warum kaufen wir noch ganze Produkte, wenn wir sie modular updaten könnten? Eine Schuhsohle, die man austauscht statt den ganzen Schuh – wäre das nicht logischer?

Die Jacke als Trojanisches Pferd für radikale Nutzungsszenarien

Wenn Kleidung zum Sitz oder Sonnenschutz wird, ist das mehr als ein Gimmick – es ist ein Angriff auf die Idee, dass Objekte in Schubladen gehören. Warum akzeptieren wir, dass ein Stuhl nur ein Stuhl ist? Die AERO-SKIN beweist: Alles kann alles sein. Wann fangen wir an, das auch einzufordern?

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

1 Ähnlichstes Konzept: LuminaVocis

LuminaVocis ist ein intelligentes Kleidungssystem, das Umwelt- und Sozialdaten durch Licht und Klang sichtbar macht. Wie die AERO-SKIN verbindet es Funktionalität mit biomimetischen Prinzipien und modularer Anpassbarkeit. Beide Konzepte nutzen textile Technologien, um eine dynamische Interaktion zwischen Körper und Umgebung zu schaffen. Während AERO-SKIN auf physische Transformation setzt, fokussiert LuminaVocis auf sensorische Feedbackschleifen.

2 Interessante Kombination: Symbio-Skin Re:

Symbio-Skin Re: ist eine lebende Kleidung, die eine symbiotische Beziehung zwischen Mensch, Mikroorganismen und Umwelt herstellt. Die Kombination mit AERO-SKIN könnte ein hybrides System ergeben, das sowohl mechanische Anpassung (Luftkern) als auch biologische Responsivität (Mikroben) vereint. Die Synergie aus technischer und organischer Intelligenz würde neue Anwendungen in Klimaregulierung oder Selbstreparatur ermöglichen.

3 Konträres Konzept: Fast Fashion-Morph

Fast Fashion-Morph kritisiert Wegwerfmode durch Upcycling und sichtbare Reparaturen. Im Gegensatz zu AERO-SKINs High-Tech-Ansatz betont es Low-Tech-Lösungen und kollektive Nutzung. Die Verbindung beider könnte eine zirkuläre Hybridmode schaffen: AERO-SKINs modulare Technik würde mit Fast Fashion-Morphs ethischer Ästhetik verschmelzen – ein Statement gegen Obsoleszenz.

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M