Algenkultivierung im urbanen Raum

In urbanen Gebieten stellt die effiziente Nutzung von Ressourcen eine zentrale Herausforderung dar. Besonders im Hinblick auf Wasser und Nahrungsmittel ist es entscheidend, innovative Lösungen zu finden, die sowohl nachhaltig als auch lokal wirksam sind. Ein mobiles Modul, das überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft sammelt und kondensiert, um Algen in einem integrierten Bioreaktor zu kultivieren, bietet eine vielversprechende Lösung für diese Herausforderung. Das Konzept basiert auf der Nutzung von Luftfeuchtigkeit, die in vielen Städten reichlich vorhanden ist, um wertvolle Ressourcen zu erzeugen.

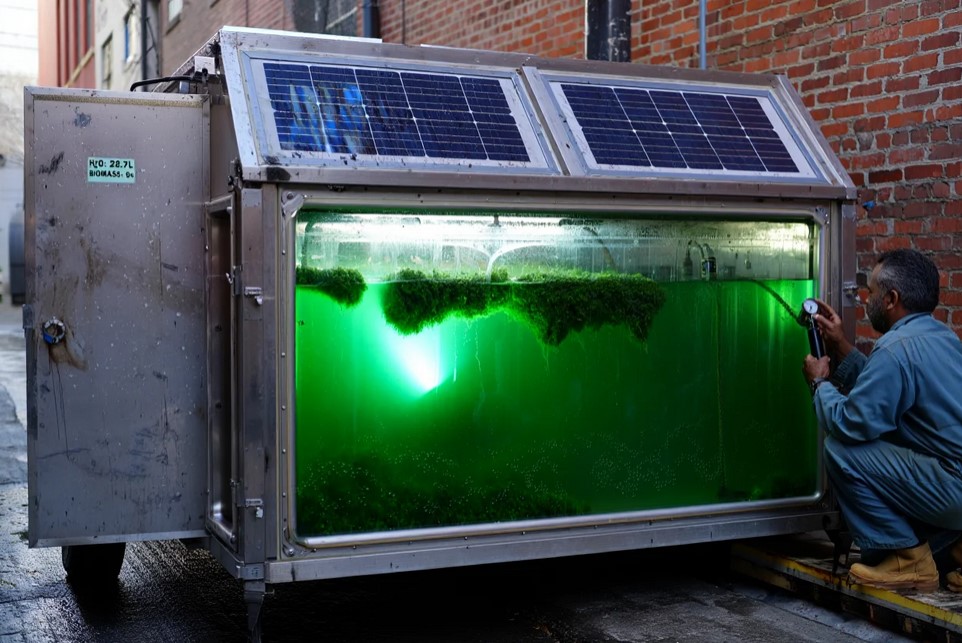

Das Modul nutzt eine Kombination aus physikalischen und biologischen Prozessen, um Luftfeuchtigkeit effektiv zu kondensieren. Die Luft wird zunächst durch ein speziell entworfenes Filter- und Kühlsystem geleitet, das die Feuchtigkeit aus der Luft extrahiert und in flüssiges Wasser umwandelt. Dies geschieht durch einen Prozess, der als adiabatische Kühlung bekannt ist, bei dem die Luft abgekühlt wird, bis die Feuchtigkeit kondensiert. Dieses Wasser wird dann in den integrierten Bioreaktor geleitet, wo es zur Kultivierung von Algen verwendet wird. Die Wahl von Algen als Kultivierungsorganismus ist besonders vorteilhaft, da sie schnell wachsen und eine hohe biologische Produktivität aufweisen. Zudem benötigen sie vergleichsweise wenig Platz und Ressourcen.

Die Energie für den Betrieb des Moduls wird vollständig durch Solarpaneele auf dem Dach bereitgestellt, was das System unabhängig von externen Energiequellen macht. Diese Solarpaneele wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um, die dann für die verschiedenen Komponenten des Moduls genutzt wird, einschließlich der Lüftung, Kühlung und der Steuerung des Bioreaktors. Die Integration von erneuerbaren Energien stellt sicher, dass das Modul ökologisch nachhaltig operiert und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert.

Das Modul ist so konzipiert, dass es in städtischen Gebieten aufgestellt werden kann, um lokale Arbeitsplätze zu schaffen. Lokale Arbeitende können in der Wartung, Ernte und Weiterverarbeitung der Algen beschäftigt werden. Dies fördert nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern trägt auch zur sozialen Integration bei. Die geernteten Algen können als Rohstoff für tierische oder menschliche Ernährung dienen sowie zur Herstellung von Biotreibstoffen verwendet werden. Algen sind reich an Nährstoffen und können als Proteinquelle oder als Zusatzstoff in Lebensmitteln verwendet werden. Darüber hinaus können sie durch einen Prozess der Vergasung oder Veresterung in Biotreibstoffe umgewandelt werden, die als nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen dienen.

Die Forschung im Bereich der Algenkultivierung und -verarbeitung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Studien haben gezeigt, dass Algen eine vielversprechende Quelle für nachhaltige Biomasse sind. Sie können in kontrollierten Umgebungen schnell wachsen und benötigen nur wenig Platz, was sie ideal für städtische Anwendungen macht. Zudem sind Algen in der Lage, Kohlendioxid aus der Luft zu absorbieren, was zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beiträgt. Die Integration von Algenkultivierung in städtische Systeme könnte somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.

Die Umsetzung des Konzepts erfordert eine sorgfältige Planung und Anpassung an die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Standorts. Das Modul muss so konzipiert sein, dass es unter verschiedenen klimatischen Bedingungen effizient arbeiten kann. Dies beinhaltet die Optimierung der Filter- und Kühlsysteme sowie die Anpassung der Algenarten an die jeweiligen Umweltbedingungen. Zudem ist es wichtig, dass das Modul leicht transportierbar und aufstellbar ist, um eine flexible Nutzung in verschiedenen städtischen Gebieten zu ermöglichen. Die Integration von Solarpaneelen und die Nutzung von erneuerbaren Energien stellen sicher, dass das Modul unabhängig von externen Energiequellen operieren kann. Durch die Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen und die Förderung der Algenkultivierung und -verarbeitung kann das Modul einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in städtischen Gebieten leisten.

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

#1 Bezug zur eigenen Lebenswelt

Das Konzept spricht urbane Bewohner:innen direkt an, da es Ressourcenknappheit und Nachhaltigkeit im Alltag thematisiert. Allerdings fehlt eine greifbare Verbindung zu individuellen Handlungsmöglichkeiten – wie könnte man selbst mitmachen? Einbindung von Community-Projekten oder Bildungsangeboten (z. B. Workshops zur Algenverarbeitung) würde die persönliche Relevanz erhöhen.

#2 Relevanz gesellschaftlicher Themen

Klimawandel, urbane Resilienz und Ernährungssicherheit werden klar adressiert. Die Idee ist aktuell, aber der Fokus auf Algen könnte polarisieren – nicht alle assoziieren sie mit attraktiven Lösungen. Ergänzung um bekanntere Alternativen wie essbare Pflanzen oder Pilze könnte die Akzeptanz steigern.

#3 Gestalterische Zuspitzung

Die Darstellung bleibt technisch-nüchtern. Eine überspitzte Visualisierung – z. B. futuristische "Algen-Türme" in Slums oder Parks – würde die Provokation und Diskussionsfreude erhöhen. Auch ein Kontrastbild ("Stadt ohne vs. mit Modulen") könnte die Dringlichkeit verdeutlichen.

#4 Symbolik und Metaphern

Algen als "grüne Lunge der Stadt" oder das Modul als "Wasserfänger" wären starke Bilder, um Abstraktes emotional zugänglich zu machen. Bisher dominiert die technische Beschreibung. Poetische Analogien (z. B. "wie ein Kaktus in der Wüste") fehlen.

#5 Narrative Konsistenz

Der Spannungsbogen ist schlüssig (Problem → Lösung → Umsetzung), aber die Skalierbarkeit wirft Fragen auf: Wie viele Module bräuchte eine Stadt? Ein Szenario ("Ein Jahr mit 100 Modulen in Berlin") würde die Plausibilität stärken.

#6 Irritative Reibung

Die Idee, Luftfeuchtigkeit als Ressource zu nutzen, irritiert positiv. Doch der revolutionäre Charakter wird durch technische Details verwässert. Eine radikalere Fiktion (z. B. "Algen als Währung") würde Denkmuster stärker brechen.

#7 Varianz

Es gibt nur eine Designvariante. Alternative Ansätze wären z. B.:

- Mini-Module für Balkone vs. Großanlagen für Industriegebiete

- Algen für Food vs. Algen für Bioplastik

- Passive Systeme (ohne Energie) vs. High-Tech-Versionen

Pragmatische Lösungsansätze:

- Pilotprojekte mit Schulen oder Urban-Gardening-Initiativen testen

- Kombination mit Regenwassernutzung, um Effizienz zu steigern

- Gamification (z. B. "Wettbewerb um höchste Algenerträge") für Bürgerbeteiligung

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

Machbarkeit und technische Umsetzung

Das Konzept kombiniert Luftfeuchtigkeitskondensation mit Algenkultivierung – ein Ansatz, der theoretisch machbar ist, aber praktische Hürden aufweist. Adiabatische Kühlung erfordert hohe Energieeffizienz, besonders in feuchten Klimazonen (vgl. Studien des MIT zur passiven Kühlung, 2021). Solarpaneele könnten den Energiebedarf decken, doch Skalierbarkeit ist fraglich: Ein Modul für signifikante Wassergewinnung bräuchte große Flächen, was in dicht bebauten Städten unrealistisch ist.

Biologische und ökologische Aspekte

Algenkultivierung ist vielversprechend (EU-Projekt "Algae for Europe", 2022), aber die Effizienz hängt von Art und Nährstoffzufuhr ab. Luftkondensat enthält kaum Nährstoffe – zusätzliche Düngung wäre nötig, was die Nachhaltigkeit infrage stellt. CO₂-Absorption durch Algen ist begrenzt und erfordert gezielte Zufuhr (Studie Nature Communications, 2020).

Sozioökonomische Implikationen

Lokale Arbeitsplätze sind ein Plus, doch die Wirtschaftlichkeit ist unklar: Algen als Nahrungsmittel haben geringe Akzeptanz (FAO-Bericht, 2023), und Biotreibstoff-Produktion lohnt erst bei industriellem Maßstab. Kleine Module wären eher Nischenlösungen für Gemeinschaftsgärten oder Notversorgung.

Pragmatische Alternativen

- Hybridsysteme: Kombination mit Grauwasser-Recycling erhöht Wassereffizienz.

- Bauintegration: Dachflächen für Algenfarmen nutzen, statt mobile Module (Beispiel: Berliner Pilotprojekt "Urban Algae").

- Low-Tech-Optionen: Passive Luftentfeuchter (wie Warka Water) mit lokaler Algenzucht koppeln, um Komplexität zu reduzieren.

Forschungsbedarf

Klimaspezifische Tests zur Kondensationsrate und Algenerträge sind nötig. Pilotprojekte in Megastädten wie Singapur oder Mumbai könnten Praxistauglichkeit zeigen.

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

null

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M