Der Fact-Checker – Wahrheit auf Knopfdruck?

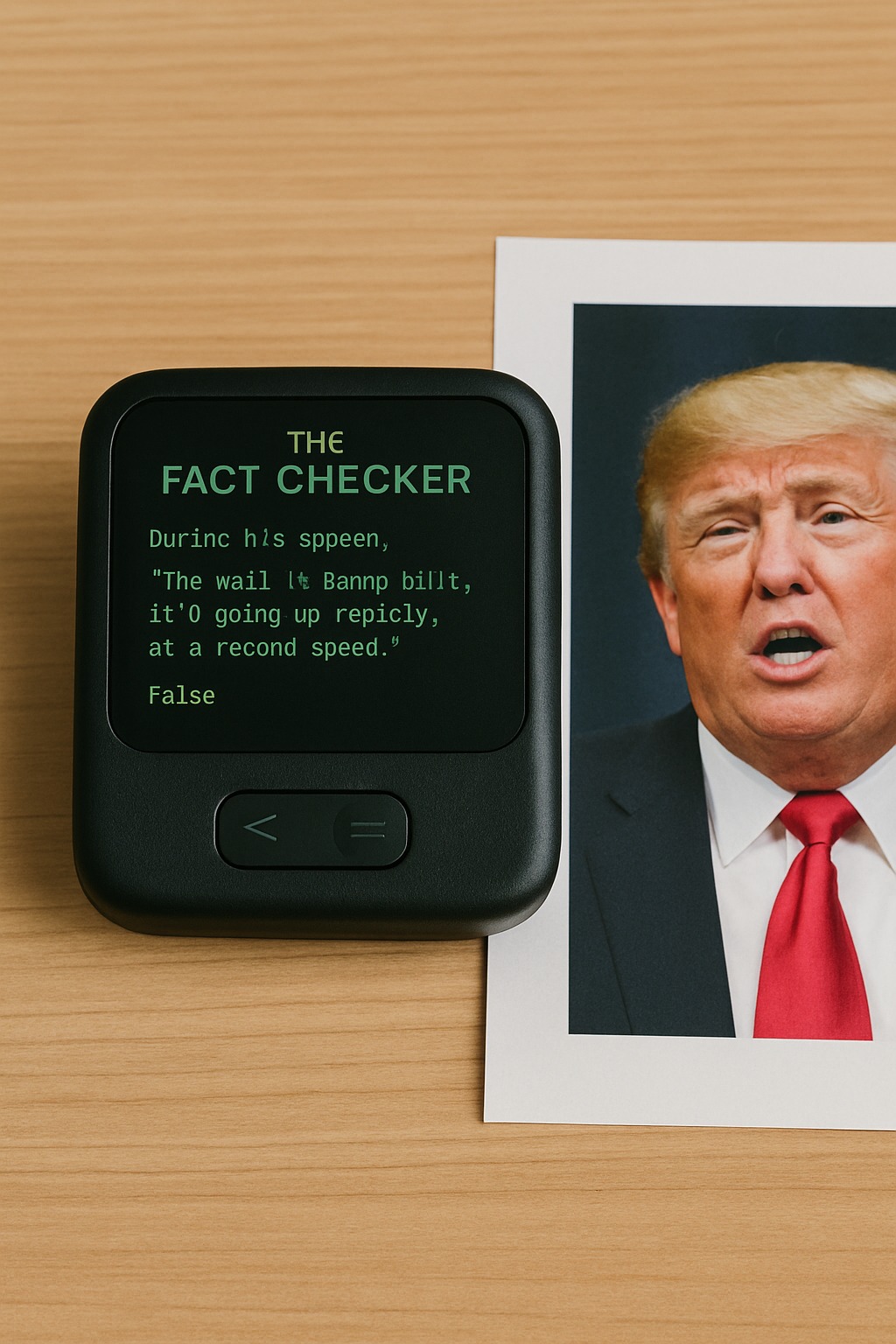

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer hitzigen Diskussion mit Freunden über den Klimawandel, und plötzlich vibriert ein kleines, schwarzes Gerät in Ihrer Tasche. Sie ziehen es heraus, und auf dem minimalistischen Display erscheint die Nachricht: „Die soeben getätigte Aussage ‚Klimawandel gab es schon immer‘ widerspricht dem aktuellen wissenschaftlichen Konsens. 97 % der Klimastudien bestätigen den menschlichen Einfluss (IPCC, 2023).“ Dies ist die Vision des Fact-Checkers – ein persönlicher, KI-gestützter Begleiter, der in Echtzeit jede gehörte Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Das kompakte Gerät, nicht größer als ein USB-Stick, soll die Art und Weise revolutionieren, wie wir Informationen verarbeiten und Diskussionen führen. Doch während die Technologie verlockend klingt, wirft sie fundamentale Fragen über Wahrheit, Privatsphäre und die menschliche Kommunikation auf.

Der Fact-Checker funktioniert durch eine Kombination aus Spracherkennung, Natural-Language-Processing und einer leistungsstarken KI, die in der Cloud arbeitet. Das Gerät zeichnet Gespräche auf, isoliert einzelne Behauptungen und gleicht sie innerhalb von Sekunden mit einer Datenbank aus wissenschaftlichen Studien, Nachrichtenarchiven und offiziellen Statistiken ab. Die KI wertet nicht nur die Aussage selbst aus, sondern auch deren Kontext. So könnte sie beispielsweise zwischen einer ernst gemeinten Falschinformation („Die Erde ist flach“) und einer offensichtlichen Ironie („Klar, die Erde ist flach – und Elvis lebt auch noch!“) unterscheiden. Das Ergebnis wird dann entweder über ein Mini-Display angezeigt oder als diskretes Audiofeedback ausgegeben.

Die potenziellen Vorteile eines solchen Geräts sind vielfältig. In einer Welt, in der Falschinformationen sich in Sekundenschnelle verbreiten, könnte der Fact-Checker als demokratisches Werkzeug fungieren, das jedem Menschen – unabhängig von Bildung oder Hintergrund – Zugang zu verifizierten Informationen gibt. Schüler und Studierende könnten ihn nutzen, um in Debatten ihre Argumente zu schärfen und gleichzeitig ein besseres Verständnis für Quellenkritik zu entwickeln. Journalisten und Forscher hätten ein Werkzeug zur Hand, das schnelle Recherchen ermöglicht, ohne auf aufwändige manuelle Überprüfungen angewiesen zu sein. Selbst im Alltag, etwa beim Lesen von Nachrichten oder beim Gespräch mit Arbeitskollegen, könnte der Fact-Checker helfen, unbewusste Vorurteile und Fehlinformationen zu erkennen.

Doch so verlockend diese Vision auch ist, sie birgt ebenso viele Risiken wie Chancen. Eines der größten Probleme ist die inhärente Subjektivität der KI. Algorithmen sind nicht neutral – sie lernen aus Daten, die von Menschen erstellt wurden, und reproduzieren damit zwangsläufig deren Vorurteile und blinden Flecken. Wer entscheidet, welche Quellen als „vertrauenswürdig“ gelten? Eine von westlichen Tech-Unternehmen trainierte KI könnte unbewusst eurozentrische Perspektiven bevorzugen, während eine staatlich kontrollierte Version politische Narrative zementieren würde. Selbst wissenschaftliche „Wahrheiten“ sind oft vorläufig und kontextabhängig – was heute als Fakt gilt, kann morgen durch neue Forschung widerlegt werden.

Noch komplexer wird es, wenn man die menschliche Kommunikation betrachtet. Sprache ist nicht nur ein Austausch von Fakten, sondern auch von Emotionen, Ironie, Metaphern und kulturellen Nuancen. Ein Satz wie „Dieser Vorschlag ist ja richtig genial“ kann je nach Tonfall eine ernsthafte Zustimmung oder beißenden Sarkasmus bedeuten. Der Fact-Checker müsste nicht nur Worte, sondern auch Stimmlage, Gesichtsausdrücke und situativen Kontext interpretieren – eine Aufgabe, die selbst für menschliche Zuhörer oft schwierig ist. Die Gefahr besteht, dass das Gerät Diskussionen in eine sterile Abfolge von „richtig“ und „falsch“ verwandelt, während Zwischentöne und produktive Meinungsunterschiede verloren gehen.

Hinzu kommen ethische und gesellschaftliche Dilemmata. Was passiert, wenn der Fact-Checker zur sozialen Norm wird? Wer sich weigert, ihn zu nutzen, könnte unter Generalverdacht geraten – als jemand, der „etwas zu verbergen“ hat. Gleichzeitig entstünde ein Klima der ständigen Überwachung, in dem private Gespräche nicht mehr privat sind. Selbst wenn die Daten anonymisiert würden, bleibt die Vorstellung beunruhigend, dass jede Äußerung potenziell aufgezeichnet und analysiert wird. In autoritären Regimen könnte eine solche Technologie zur Unterdrückung missbraucht werden, indem abweichende Meinungen sofort als „falsch“ markiert werden.

Am Ende wirft der Fact-Checker eine grundsätzliche Frage auf: Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der jede Aussage sofort auf ihren Wahrheitsgehalt reduziert wird? Wahrheit ist wichtig, aber Kommunikation besteht aus mehr als Fakten – aus Vertrauen, Interpretation und manchmal auch aus dem Recht, unsicher oder unvollständig zu sein. Vielleicht ist die größte Lehre aus diesem Gedankenexperiment nicht, dass wir einen Fact-Checker brauchen, sondern dass wir uns bewusst machen müssen, wie komplex und schützenswert menschliche Dialoge sind. Die Technologie könnte uns eines Tages dazu zwingen, diese Frage zu beantworten – und die Antwort wird nicht von einer KI kommen, sondern von uns selbst.

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

- noch kein Designfiktion Qualitätscheck vorhanden -

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

- noch kein reality check vorhanden -

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

null

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M