Kleidung als Teil des Ökosystem

Von Fast Fashion zur wachsenden Kleidung

Fast Fashion steht für Überproduktion, Umweltverschmutzung und den Verlust der Wertschätzung gegenüber Kleidung. Kleidung wird in Massen produziert, kaum getragen und ebenso schnell wieder entsorgt. Dieses Modell hat nicht nur ökologische, sondern auch soziale Kosten. In einer Zukunft, in der Nachhaltigkeit kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist, entsteht eine neue Vorstellung davon, was Kleidung sein kann.

Statt Kleidung zu konsumieren, beginnen wir, sie zu kultivieren. In diesem spekulativen Designkonzept werden Kleidungsstücke nicht in Fabriken produziert, sondern wachsen aus der Natur. Aus Wurzeln entstehen lebendige, atmende Kleidungsstücke, die nicht nur getragen, sondern gepflegt, genährt und gehegt werden müssen. Moos, Pilze und anderen Pflanzenorganismen siedeln sich auf ihnen an. So wird Mode zu einem symbiotischen Prozess – zwischen Mensch, Natur und Gestaltung.

Das Konzept: Gewachsene Mode aus Wurzeln

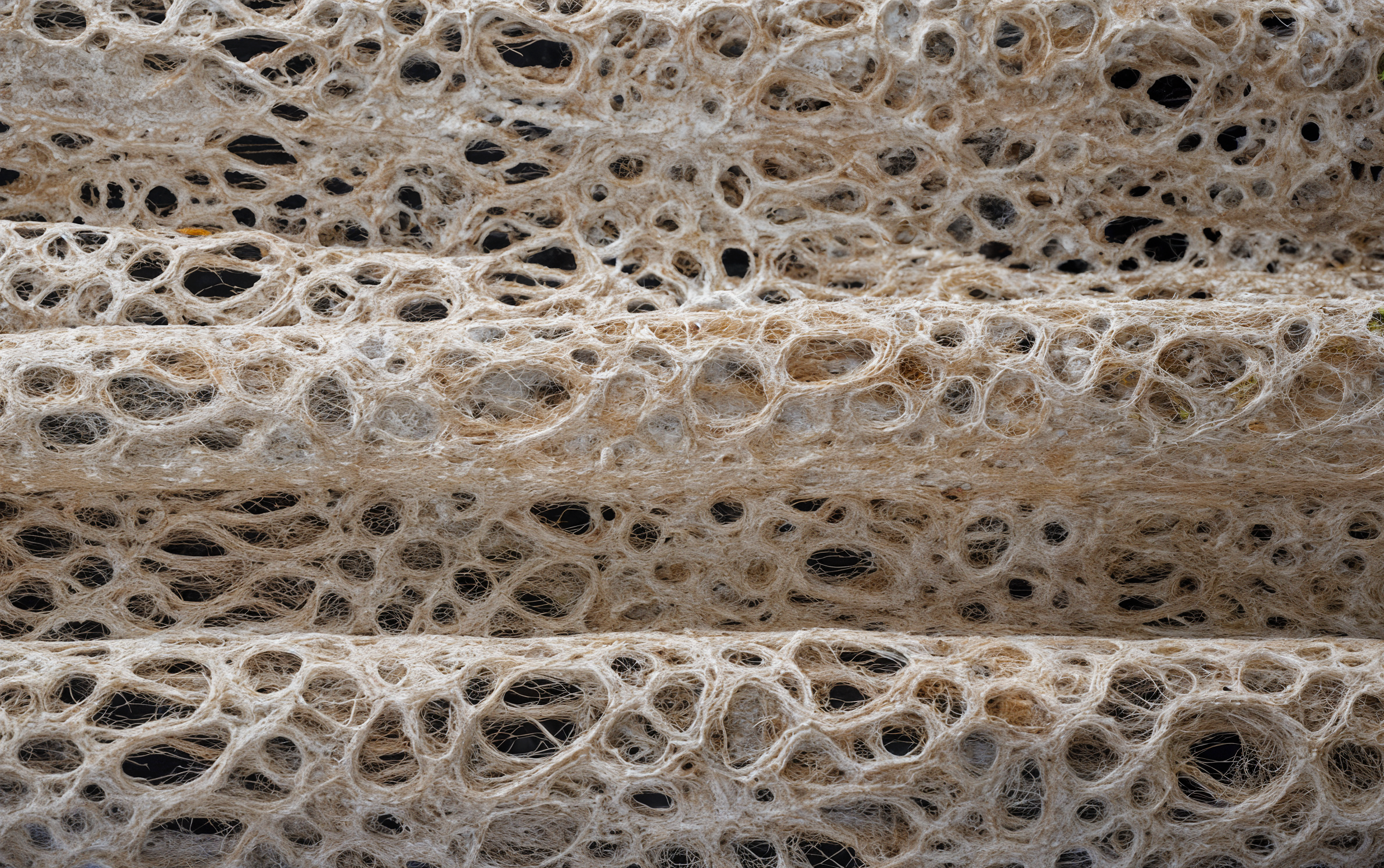

Die Basis der Kleidung besteht aus lebenden Wurzelsystemen, etwa von Gras, das gezielt in biologisch abbaubaren Formen gezüchtet wird. Diese Formen können individuell gestaltet sein und so Muster, Dichten und Texturen erzeugen, die sich stark voneinander unterscheiden. Durch verschiedene Formen entstehen einzigartige Designs, von filigranen Netzen bis hin zu dichten, isolierenden Schichten.

Die feinen Wurzeln wachsen in vorgegebenen Mustern und verbinden sich zu einem tragbaren, flexiblen Gewebe. Jeder Abschnitt des Kleidungsstücks wird lebendig geformt und anschließend in seiner Form stabilisiert, ohne Nähte, ohne Abfall – eine organisch gewachsene Silhouette. Das Ergebnis ist ein Kleidungsstück, das einzigartig, funktional und tief mit dem natürlichen Zyklus verbunden ist.

Wasser- und Nährstoffintegration: Pflegeanleitung für lebendige Kleidung

Die Pflege lebendiger Kleidung stellt eine neue, bewusste Alltagspraxis dar – eine Mischung aus Gärtnern, Ritual und Fürsorge. Jedes Kleidungsstück besitzt ein integriertes Versorgungssystem, das auf die biologischen Bedürfnisse seiner Wurzeln und Mikroorganismen abgestimmt ist. Dieses System besteht aus kapillarähnlichen Kanälen, die wie Adern Wasser und Nährstoffe im gesamten Textil verteilen.

Die Pflege erfolgt durch das sanfte Einsprühen der Kleidung mit einer speziellen Nährlösung, die Wasser, Mineralien und organische Verbindungen enthält. Diese Lösung wird individuell auf die jeweilige Pflanzenart abgestimmt: Moos benötigt eine andere Mischung als Wurzelgeflechte oder Algen.

Vor dem Tragen wird das Kleidungsstück für einige Minuten in ein flaches Wasserbad gelegt, um die Flüssigkeitsaufnahme zu optimieren. Alternativ kann ein mikrofeiner Vernebelungsapparat am Kleiderständer angebracht sein – ein Bewässerungssystem, das automatisch Feuchtigkeit spendet.

Zusätzlich muss die Kleidung regelmäßig dem Tageslicht ausgesetzt werden. Für lichtliebende Arten genügen bereits ein paar Stunden in natürlichem Sonnenlicht pro Tag, während andere Pflanzenarten indirekte Beleuchtung oder UV-Lampen bevorzugen. So wird das Kleidungsstück nicht nur gepflegt, sondern bleibt aktiv, gesund und ästhetisch lebendig.

Ein zentrales Element der Pflege ist das „Regenerationsfenster“: Phasen, in denen das Kleidungsstück nicht getragen, sondern ruhen gelassen wird, um Nährstoffe zu verarbeiten oder beschädigte Stellen zu heilen. Ähnlich wie bei Pflanzen erlaubt dieses Zeitfenster die Regeneration von Gewebe, Farbintensität und Oberflächenstruktur.

Mikroklima-Generierung: Kleidung, die Umweltverhältnisse ausgleicht

Lebendige Kleidung erzeugt durch ihre biologischen Eigenschaften ein dynamisches Mikroklima um den Körper herum. Das Wurzelgeflecht und die eingebetteten Pflanzenelemente speichern Feuchtigkeit, atmen Kohlendioxid aus, nehmen Sauerstoff auf und wirken thermoregulierend – wie eine zweite, intelligente Haut.

Im Sommer sorgt das organische Material für Verdunstungskühle: Durch das gezielte Abgeben von Feuchtigkeit wird überschüssige Hitze abgeführt, was die Körpertemperatur senkt. Die Textur der Pflanzenstruktur bietet gleichzeitig natürlichen UV-Schutz und filtert schädliche Partikel aus der Luft. So wird die Kleidung zu einem aktiven Schutzschild in urbanen Räumen mit hoher Luftbelastung.

Im Winter hingegen isolieren dichte Wurzelstrukturen und flechtenartige Schichten den Körper gegen Kälte. Pflanzenarten mit speichernden Zellstrukturen können überschüssige Wärme aufnehmen und langsam wieder abgeben. So entsteht ein wandelbares Kleidungsstück, das auf Umweltreize reagiert, ohne Strom oder technische Komponenten zu benötigen.

Darüber hinaus kann die Kleidung auf Feinstaub, chemische Stoffe oder Trockenheit reagieren – sicht- oder fühlbar. Durch Farbveränderungen, leichte Gerüche oder Texturverschiebungen gibt sie dem Träger oder der Trägerin Feedback über ihre Umgebung. Diese Rückmeldung schafft Bewusstsein und verbindet Körper, Kleidung und Umwelt auf direkte Weise.

Biodiversität im Kleiderschrank

Die Garderobe der Zukunft ist kein Ort starrer Ordnung mehr, sondern ein lebendiges Biotop. Jedes Kleidungsstück beherbergt eine eigene Kombination aus Pflanzen, Mikroorganismen und Pilzarten, die sich je nach Klima, Pflege und Lebensweise des Trägers unterschiedlich entwickeln. So entsteht in jedem Kleiderschrank eine individuelle Biodiversität, vergleichbar mit einem kleinen Ökosystem.

Manche Kleidungsstücke tragen schattentolerante Moose, die in feuchten, dunkleren Räumen gedeihen. Andere kultivieren Algenarten, die Licht benötigen und bei direkter Sonneneinstrahlung grünlich leuchten. Es gibt Wurzelmäntel, deren Struktur Nährstoffe speichert und kleine Insektenarten wie Symbiose-Organismen anzieht – in kontrollierter Zahl und Form.

Die Pflege dieser Biodiversität ist ein kreativer, dialogischer Prozess. Menschen beginnen, ihre Kleidung wie Gärten zu gestalten – mit Rücksicht auf Standortbedingungen, Ästhetik und Funktionalität. Garderoben werden nach Lebensräumen strukturiert: feuchtigkeitsliebende Arten hängen gemeinsam, lichentolerante Arten befinden sich näher am Fenster. Die Vielfalt im Kleiderschrank ist nicht nur ein modisches, sondern ein ökologisches Statement.

Gleichzeitig wird der Austausch zur Praxis: Sporen, Stecklinge und Pflanzenteile werden in neuen „Mode-Märkten“ getauscht. Communitys tauschen Tipps zur Pflege, Züchtung und Gestaltung lebendiger Kleidung aus. Es entstehen neue Formen von sozialem Miteinander rund um Mode als Ökologie.

Responsive Ecosystem Wear

Diese neue Kleidung ist nicht nur lebendig, sondern auch reaktiv: sie kommuniziert mit dem Körper und der Umwelt. Durch gezielte Integration von Pflanzen mit natürlichen Indikatorfunktionen wird Kleidung zu einem lebendigen Sensorium.

Pilze, die biolumineszieren, beginnen bei optimaler Pflege in dunklen Räumen leicht zu leuchten. Moosflächen verändern ihre Farbintensität, wenn sie dehydrieren oder übernässt sind. Flechten zeigen durch Pigmentverschiebungen die Qualität der Luft oder die Nähe chemischer Substanzen an. Auf diese Weise wird jedes Kleidungsstück zu einem Feedback-Instrument, das körperliche Zustände, Umweltbedingungen und Pflegeverhalten sichtbar macht.

Diese Rückmeldungen ersetzen digitale Technologien durch natürliche Schnittstellen: Farbe, Form, Textur und Geruch werden zu Kommunikationsmitteln. Ein Kleidungsstück, das zunehmend blass wird, signalisiert Trockenheit oder Unterversorgung. Ein Stück, das besonders kräftig duftet, könnte sich in einer Wachstumsphase befinden oder auf bestimmte Luftbestandteile reagieren.

Die Kleidung wird dadurch nicht nur zu einem funktionalen Accessoire, sondern zu einem ausdrucksstarken Lebewesen, das mit dem Menschen in Beziehung tritt. Mode wird nicht länger als passive Hülle verstanden, sondern als Partner in einem aktiven ökologischen Dialog, tragbar, pflegebedürftig und sinnlich erfahrbar.

Kulturelle und gesellschaftliche Verschiebungen

Die Einführung von lebendiger Kleidung verändert nicht nur, was wir tragen, sondern wie wir über Kleidung denken. Kleidung wird nicht mehr gekauft, sondern angebaut. Konsum wird durch Pflege ersetzt. Der Besitz eines Kleidungsstücks bedeutet Verantwortung, vergleichbar mit der Pflege eines Gartens oder eines Haustiers.

In der Gesellschaft entstehen neue Rituale: gemeinschaftliche Pflege-Events, Austausch von Sporen oder Wurzelstücken, Kleidungs-Gärtnereien statt Modeläden. Kleidung erhält einen emotionalen Wert, weil sie Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit verlangt. Sie ist nicht länger bloß Oberfläche, sondern Ausdruck einer inneren Haltung zur Umwelt.

Auch die Modeindustrie selbst verändert sich. Designerinnen und Designer werden zu Biokünstlern. Der Erfolg eines Kleidungsstücks misst sich nicht an Verkäufen, sondern an ökologischer Vielfalt, Anpassungsfähigkeit und Pflegeintensität. Schönheit entsteht nicht aus Perfektion, sondern aus lebendiger Veränderung.

Diese Vision spekuliert nicht nur über neue Materialien, sondern über eine neue Beziehung zwischen Mensch, Natur und Mode. Sie lädt dazu ein, Mode nicht als Produkt, sondern als Prozess zu verstehen – als lebendigen, atmenden Teil unseres Lebens.

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

- noch kein Designfiktion Qualitätscheck vorhanden -

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

- noch kein reality check vorhanden -

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

null

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M