Mnemos – Erinnerungen auf Bestellung

„Ich erinnere mich an Dinge, die ich nie erlebt habe“

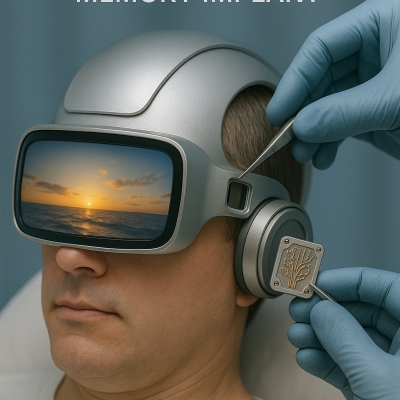

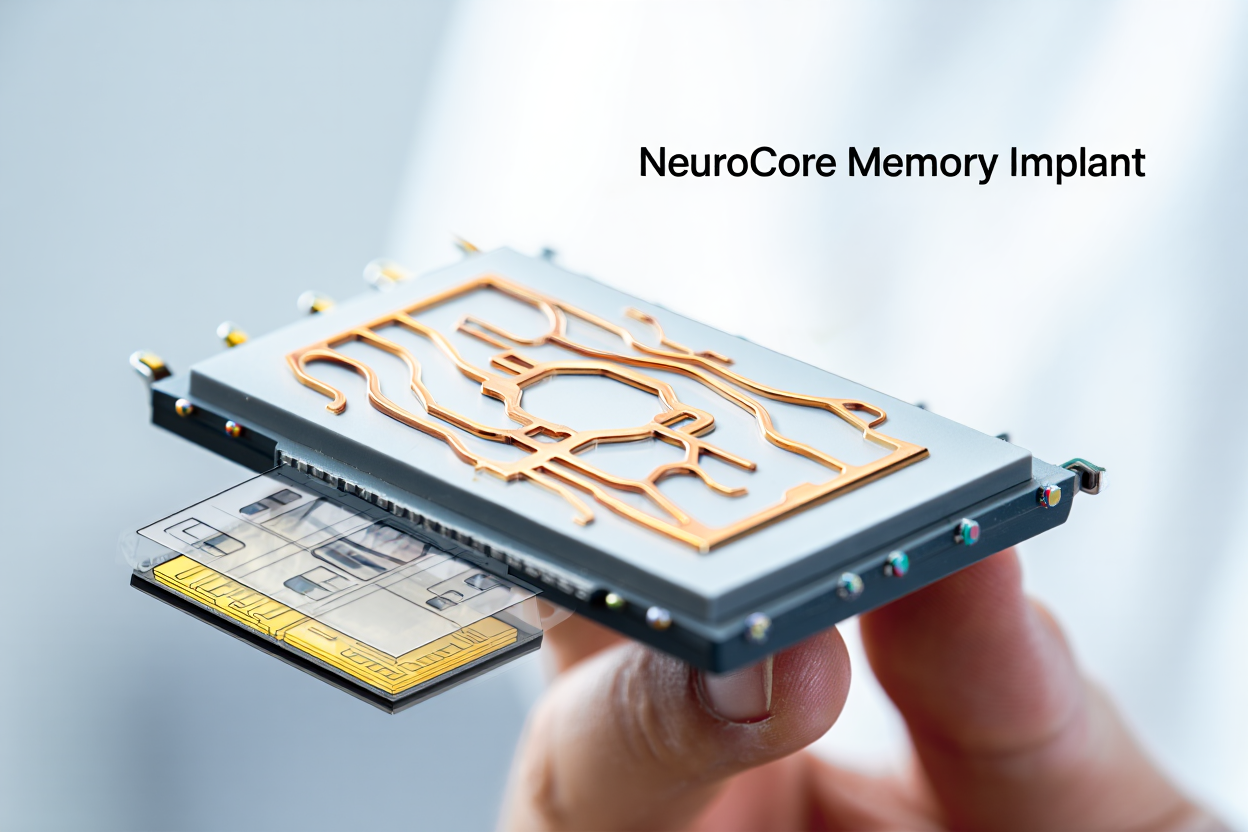

In einer nahen Zukunft können Menschen Erinnerungen kaufen, spenden oder kuratieren lassen – etwa Kindheitserlebnisse, romantische Beziehungen, Weltreisen oder Erfolgsmomente. Der Kern, der Technologie ist der Chip "NeuroCore", der Erinnerungen speichert und diese über das Gerät "Mnemos" (eine Art Helm-Brille-Kopfhörer-Kombination) direkt ins Gehirn überträgt. Der Chip enthält vollständig ausformulierte Gedächtnisspuren – visuelle Eindrücke, Geräusche, Gerüche, emotionale Reaktionen und körperliche Empfindungen – die das Gehirn wie eigene Erinnerungen abspeichert. Der Körper reagiert auf diese Erlebnisse genauso, als hätte man sie tatsächlich durchlebt. Die Nutzer:innen erleben keine bloße Simulation, sondern eine authentische mentale Rückblende: Eine Erinnerung, die nicht von einer eigenen Erfahrung unterscheidbar ist.

Kernfrage: Wie verändert sich unsere Identität, wenn unsere Vergangenheit nicht echt ist?

Gesellschaftliche Nutzung:

Die Technologie wurde ursprünglich für therapeutische Zwecke entwickelt – etwa zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, Demenz oder schweren Depressionen. Ziel war es, belastende Erinnerungen zu überschreiben oder verlorene kognitive Muster zu regenerieren. Doch schnell entstanden kommerzielle Märkte:

- Menschen begannen, positive Erinnerungen zu kaufen – Kindheit am Meer, erste Liebe, erfolgreiche Lebensmomente.

- Es entwickelte sich eine neue Industrie rund um „Erinnerungsdesign“: Studios erschaffen auf Bestellung fiktive Lebensfragmente, maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Kund:innen.

- Gleichzeitig gibt es eine „Spenderökonomie“: Menschen können echte Erinnerungen verkaufen – gegen Geld, Ruhm oder andere Dienstleistungen. So entstehen z. B. ganze Pakete: „Leben als Konzertpianist“, „Karriere als Extremsportler“.

Erinnerungen werden so zu emotionalen Lifestyle-Produkten – konsumierbar, veränderbar, exportierbar.

Konflikte und Problemfelder – Zwischen Selbst und Simulation

-

Identitätskrisen: Wenn zentrale Erlebnisse, die uns geprägt haben, nicht echt sind – was bleibt dann von dem, was wir „Ich“ nennen? Wer bin ich, wenn meine Persönlichkeit auf Erinnerungen basiert, die nie meine waren?

-

Emotionale Entfremdung: Beziehungen geraten ins Wanken. Freundschaften, Partnerschaften, familiäre Bindungen – sie basieren oft auf gemeinsam Erlebtem. Doch was passiert, wenn das „gemeinsame“ Erlebnis gekauft oder implantiert wurde?

-

Ethische Fragen: Dürfen Menschen ihre Vergangenheit nach Wunsch gestalten? Gibt es ein „Recht auf echte Erinnerungen“? Sollten künstlich erzeugte Erinnerungen gekennzeichnet werden müssen – etwa im Lebenslauf, bei Bewerbungen, in Beziehungen?

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

#1 Bezug zur eigenen Lebenswelt

Das Konzept trifft einen Nerv: Jeder kennt den Wunsch nach anderen, besseren Erinnerungen oder das Bedürfnis, schmerzhafte Erfahrungen zu löschen. Die Idee, Erinnerungen zu kaufen oder zu tauschen, wirkt extrem – aber nicht unrealistisch in einer Welt, die bereits von Social-Media-Curating und Selbstoptimierung geprägt ist.

#2 Relevanz gesellschaftlicher Themen

Hochaktuell! Es verbindet Debatten über digitale Identität, psychische Gesundheit und den Einfluss von Technologie auf unser Selbstbild. Besonders relevant: die Kommerzialisierung von Emotionen („Erinnerungen als Lifestyle-Produkte“) und die Frage, was „echte“ Erfahrungen in einer zunehmend virtuellen Welt noch wert sind.

#3 Gestalterische Zuspitzung

Die Technologie ist bewusst extrem dargestellt – kein „sanftes“ VR-Erlebnis, sondern eine vollständige Gehirnmanipulation. Diese Überzeichnung provoziert: Wenn Erinnerungen nicht mehr von Realität unterscheidbar sind, wird die Grundfrage nach Identität unausweichlich.

#4 Symbolik und Metaphern

Starke Bilder: Der „NeuroCore“-Chip als physische Manifestation unserer Speicheridentität, „Mnemos“ (nach der griechischen Erinnerungsgöttin) als Gerät, das zwischen Wahrheit und Fiktion vermittelt. Die „Spenderökonomie“ wird zur Metapher für den emotionalen Kapitalismus.

#5 Narrative Konsistenz

Die interne Logik hält: Therapeutischer Ursprung → kommerzielle Eskalation ist plausibel. Allerdings fehlt eine klare Grenze: Warum bleiben Nutzer:innen bei harmlosen „Urlaubserinnerungen“ – warum nicht gleich ein komplett neues Leben kaufen? Hier bräuchte es mehr Regeln oder Risiken.

#6 Irritative Reibung

Exzellent! Die Idee hinterfragt fundamentale Annahmen: Ist Identität nur eine Sammlung von Erinnerungen? Könnten Beziehungen ohne gemeinsame „Wahrheit“ funktionieren? Die Provokation liegt darin, dass die Technologie zunächst verlockend wirkt – bis man die Konsequenzen durchdenkt.

#7 Varianz

Gut angedeutet (Therapie vs. Kommerz, Spender vs. Käufer), aber ausbaufähig. Wie reagieren unterschiedliche Gesellschaftsgruppen? Gibt es Widerstandskulturen, die „echte“ Erinnerungen verteidigen? Hier könnten konkrete Szenarien die Diskussion vertiefen.

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

Technologische Machbarkeit

Aktuelle Neurotechnologien (z. B. optogenetische Gedächtnismanipulation bei Mäusen, Shemesh et al., 2017) zeigen, dass gezielte Erinnerungsimplantation theoretisch möglich ist. Allerdings ist die Komplexität menschlicher Erinnerungen (multisensorisch, emotional, kontextabhängig) noch nicht vollständig decodierbar. „NeuroCore“ bräuchte eine invasive Schnittstelle, die bisher nicht existiert.

Identitätstheoretische Implikationen

Laut Schechtman (1996) formt Erinnerung die narrative Identität. Wenn Erinnerungen externalisiert werden, droht ein „Patchwork-Selbst“ – eine Identität ohne authentischen Kern. Experimente mit falschen Erinnerungen (Loftus, 2005) zeigen, wie leicht sich Selbstbilder manipulieren lassen.

Soziale Risiken

Beziehungen basieren auf geteilter Erfahrung (Halbwachs‘ kollektives Gedächtnis). Künstliche Erinnerungen könnten soziale Bindungen untergraben, da Vertrauen in gemeinsame Vergangenheit schwindet.

Ethische Alternativen

Statt vollständiger Implantate könnte eine „Erinnerungsprothese“ (nicht-invasiv, temporär, gekennzeichnet) als Kompromiss dienen – ähnlich psychotherapeutischer Techniken (z. B. Imagery Rescripting).

Regulatorische Notwendigkeit

Ein „Neuro-Datenschutzgesetz“ müsste Erinnerungseigentum, Manipulationsverbot und Kennzeichnungspflichten regeln.

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

Minimalistisch

Ein einfacher Prototyp nutzt eine handelsübliche Virtual-Reality-Brille und ein Smartphone. Die Nutzer:innen tragen die Brille und hören über Kopfhörer eine vorgelesene, detaillierte Erzählung eines fiktiven Erlebnisses – etwa eines Strandurlaubs oder eines Konzertbesuchs. Gleichzeitig werden passende Bilder oder kurze Videos eingespielt. Nach der „Erfahrung“ reflektieren sie, wie real sich die Erinnerung anfühlt und ob sie sie von echten Erlebnissen unterscheiden können. Das Kernprinzip – die Vermischung von Realität und Fiktion im Gedächtnis – wird so direkt spürbar.

Invertiert

Statt Erinnerungen hinzuzufügen, entfernt dieser Prototyp gezielt welche. Die Teilnehmer:innen schreiben eine persönliche Erinnerung auf einen Zettel, der dann in einer Schachtel mit anderen gemischt wird. Jemand zieht blind einen Zettel und liest die Erinnerung vor, während die Gruppe versucht zu erraten, wem sie gehört. Der Clou: Einige Zettel enthalten frei erfundene Geschichten. Die Unsicherheit, welche Erinnerungen echt sind, verdeutlicht die Fragilität der eigenen Identität, wenn die Vergangenheit manipulierbar wird.

Transformiert

Hier werden Erinnerungen nicht nur simuliert, sondern physisch greifbar gemacht. Die Teilnehmer:innen basteln aus Alltagsgegenständen – etwa Fotos, Stoffresten, Duftproben – eine „Erinnerungsbox“. Diese Boxen werden untereinander getauscht. Jede Person versucht, die fremde Box als eigene Erinnerung zu „übernehmen“, indem sie die Gegenstände in eine persönliche Geschichte einbaut. Die Provokation: Identität wird zur Collage aus fremden Fragmenten, und die Frage nach Echtheit verliert an Bedeutung.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

Allgemeine ethische Implikation und Wirkung in die Gesellschaft

Die Idee, Erinnerungen kaufen oder manipulieren zu können, wirft grundlegende ethische Fragen auf. Wenn Menschen ihre Vergangenheit nach Belieben gestalten können, verliert die Vorstellung von Identität und Authentizität an Bedeutung. Gesellschaftlich könnte dies zu einer Kultur führen, in der Erfahrungen und Erlebnisse zu reinen Konsumgütern werden. Die Gefahr besteht, dass reale Beziehungen und gemeinsame Erlebnisse an Wert verlieren, weil sie durch künstliche Erinnerungen ersetzt werden können. Zudem könnte die Technologie dazu führen, dass Menschen sich von ihrer eigenen Biografie entfremden, wenn sie nicht mehr zwischen echten und implantierten Erinnerungen unterscheiden können.

Diskriminierung durch das Konzept, verwendete Technologien oder der Grundidee

Die Technologie birgt das Risiko, soziale Ungleichheiten zu verstärken. Wer sich teure Erinnerungen leisten kann, hat Zugang zu einer „besseren“ Vergangenheit – etwa Erfolgserlebnisse, exklusive Reisen oder harmonische Familienbeziehungen. Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln könnten dadurch benachteiligt werden, weil ihre realen Erfahrungen im Vergleich als weniger wertvoll wahrgenommen werden. Zudem könnte es zu einer neuen Form der Ausbeutung kommen, wenn Menschen aus wirtschaftlicher Not heraus ihre echten Erinnerungen verkaufen müssen, während wohlhabende Personen sich eine idealisierte Lebensgeschichte zusammenstellen.

Reproduktion kolonialer oder patriarchaler Denkmuster oder Filterblasen

Die Möglichkeit, Erinnerungen zu designen, könnte dazu führen, dass bestehende Machtstrukturen reproduziert werden. Wenn Erinnerungen nach gesellschaftlichen Idealen gestaltet werden, könnten traditionelle Rollenbilder – etwa die „perfekte Familie“ oder der „erfolgreiche Karrieremensch“ – weiter verfestigt werden. Auch koloniale Narrative könnten sich durchsetzen, wenn bestimmte Lebensentwürfe oder historische Perspektiven als erstrebenswert verkauft werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Menschen sich in Filterblasen zurückziehen, indem sie nur noch Erinnerungen wählen, die ihr Weltbild bestätigen, anstatt sich mit realen, möglicherweise widersprüchlichen Erfahrungen auseinanderzusetzen.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

#1 Ähnlichstes Konzept: DreamPaste DUAL SYSTEM™

DreamPaste speichert und aktiviert Träume über Geschmacksreize, ähnlich wie das Ausgangskonzept Erinnerungen manipuliert. Beide nutzen sensorische Eingriffe, um mentale Inhalte zu verändern – einer über Geschmack, der andere über neuronale Impulse.

https://designfiction.turboflip.de/dreampaste-dual-system™

#2 Interessante Kombination: THOUGHTLOOP

THOUGHTLOOP übersetzt Gedanken direkt in digitale Outputs. Kombiniert mit dem Ausgangskonzept könnten Nutzer:innen nicht nur Erinnerungen importieren, sondern auch exportieren – eine symbiotische Schleife zwischen realen und künstlichen Erlebnissen.

https://designfiction.turboflip.de/thoughtloop

#3 Ersetzbares Konzept: Dreamguard

Dreamguard manipuliert Träume therapeutisch und könnte Teile des Ausgangskonzepts ersetzen, indem es Alpträume überschreibt statt Erinnerungen. Die Auswirkung: weniger Identitätskrisen, da Träume flüchtiger sind als implantierte Erinnerungen.

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M