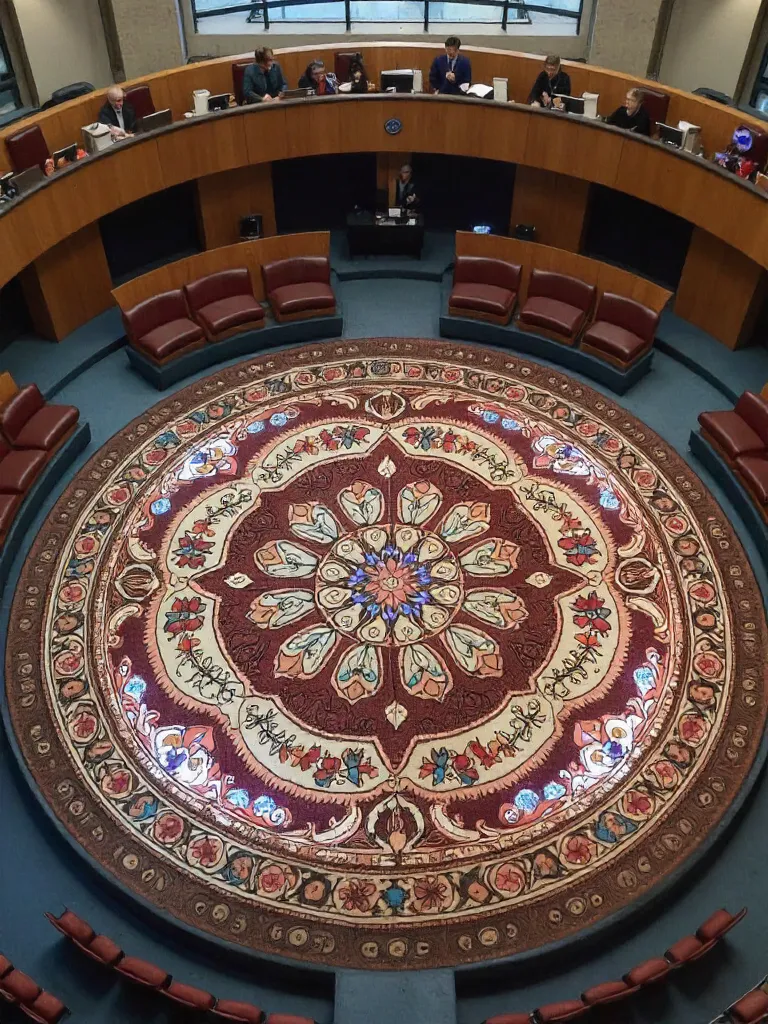

Der Demokratieteppich

Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Demokratien gibt – in der jede Stimme zählt, Vielfalt geschätzt wird und kollektive Entscheidungen sichtbar Wirkung zeigen. Ein Teppich – traditionell ein Ort des Zusammenkommens – wird zu einem interaktiven Symbol für gelebte Demokratie. Der Demokratieteppich entfaltet seine volle visuelle, akustische und emotionale Wirkung nur, wenn vielfältige Stimmen auf ihm zusammenkommen. Jede Person, die ihn betritt, bringt ihre Perspektive mit – symbolisiert durch einen individuellen Token, der z. B. für Herkunft, Interessen oder Denkweise steht. Jede neue Stimme (über Bewegung, Sprache oder Token) schaltet einen Teil des Musters frei. Erst bei erreichter Mindestvielfalt reagiert der Teppich vollständig – mit Licht, Klang, Farbe und einem komplexen Muster. Wenn nur homogene Gruppen ihn betreten, bleibt das Muster unvollständig, gedämpft oder „verstummt“. Demokratie basiert auf dem Einbeziehen verschiedener Stimmen. Der Teppich fordert Zuhören, Anerkennung und den aktiven Austausch aller Perspektiven – unabhängig von ihrer Lautstärke – und zeigt, dass wahre Veränderung nur dann möglich ist, wenn jede Stimme gehört und in den Dialog integriert wird. Demokratie lebt von Unterschiedlichkeit. Der Teppich fordert Beteiligung, Anerkennung und einen Austausch auf Augenhöhe und Rezpekt.

speculatives

Analyse des Konzepts anhand von Designfiktion Kritierien.

#1 Bezug zur eigenen Lebenswelt

Das Konzept nutzt den Teppich als universelles Symbol für Gemeinschaft – ein starkes Bild, das viele aus Alltag oder Kultur kennen. Die Token-Idee ermöglicht persönliche Identifikation (Herkunft, Interessen), aber die Abstraktion von „Stimme“ zu physischem Objekt könnte distanzieren. Konkretere Bezüge zu realen demokratischen Prozessen (z.B. Wahlen, Bürgerräte) fehlen.

#2 Relevanz gesellschaftlicher Themen

Aktueller Kern: Demokratieerschöpfung, Polarisierung, Marginalisierung von Minderheitenstimmen. Der Teppich thematisiert Vielfalt als Bedingung – jedoch ohne konkrete gesellschaftliche Konflikte (z.B. Machtungleichgewichte, Filterblasen) zu benennen. Die Metapher bleibt harmlos gegenüber realen demokratischen Krisen.

#3 Gestalterische Zuspitzung

Die Mindestvielfalt-Regel ist ein guter Überspitzungsmechanismus („verstummter Teppich“ bei Homogenität). Aber die Interaktion wirkt zu harmonisch: Echte Demokratie beinhaltet Dissens, nicht nur ästhetische Ergänzung. Radikalere Zuspitzung: Was, wenn Token kollidieren oder das Muster sich durch Streit verändert?

#4 Symbolik und Metaphern

Starke Grundidee: Teppich als Demokratieraum. Token als individuelle Stimmen funktionieren, bleiben aber vage („Denkweise“). Fehlende Tiefe: Wo sind Metaphern für Macht (wer legt die Mindestvielfalt fest?) oder Kompromiss (wie entsteht das finale Muster?).

#5 Narrative Konsistenz

Schlüssig, aber simplistisch. Die Regel „Vielfalt = schönes Muster“ ist linear. Demokratie ist oft unordentlich – hier fehlt Ambivalenz. Spannungsbogen? Keine Eskalation oder Überraschung, nur Erfüllung einer Bedingung.

#6 Irritative Reibung

Zu wenig Provokation. Der Teppich bestätigt eher Wunschdenken („Alle Stimmen harmonieren“) als Denkmuster zu stören. Irritation wäre: Teppich zeigt Chaos bei zu vielen Stimmen, oder privilegierte Token dominieren das Muster trotz Vielfalt.

#7 Varianz

Einheitslösung: Immer dasselbe Muster bei Vielfalt. Wo sind Alternativszenarien? Z.B.: Unterschiedliche Token-Kombinationen generieren verschiedene Muster (Konfliktlösungsmodelle), oder der Teppich „erinnert“ sich an vorherige Nutzungen und verändert Regeln.

realistics

Reality Check anhand aktueller Studien und Forschung.

Machbarkeit

Technisch realisierbar durch Sensorik (NFC, Bewegungserkennung) und generative Algorithmen für Muster/Licht. Ähnliche interaktive Installationen existieren (z. B. TeamLab’s immersive Kunst).

Risiken

Symbolische Reduktion: Demokratie als ästhetisches Erlebnis könnte komplexe Machtstrukturen (Bsp.: Mouffe’s agonistische Demokratie) vernachlässigen. Token-Logik riskiert Essentialisierung von Identität (Butler’s Gender Trouble).

Implikationen

Partizipationsillusion: Wirkung bleibt performativ, wenn keine strukturellen Entscheidungsmöglichkeiten folgen (Habermas’ deliberative Demokratie). Homogenitäts-"Bestrafung" könnte normativ wirken – wer definiert "Vielfalt"?

Theoretische Lücke

Kein klarer Bezug zu systemischen Demokratie-Hindernissen (Lobbyismus, Medienmacht). Alternativ: Teppich als Diskursraum nach Foucault, der Machtmechanismen sichtbar macht.

Quellen: Mouffe (2000), Butler (1990), Habermas (1992), Foucault (1977).

👾

ᏰᏒᏋᏋᎴᏋᏒ LLM is working now...

pragmatics

Relektiert die Kernideen des Konzepts und generiert vereinfachte Varianten - die mit niederschwelligen Methoden und Materialien umsetzbar sind.

Minimalistisch

Ein einfacher Stoffteppich wird mit farbigen Klebepunkten oder Kreidemarkierungen in Felder unterteilt. Jede Person, die den Teppich betritt, erhält einen kleinen Gegenstand wie eine Münze, einen Knopf oder ein Stück farbiges Papier. Diese Gegenstände werden in den Feldern abgelegt. Erst wenn eine bestimmte Anzahl verschiedenfarbiger oder unterschiedlicher Gegenstände verteilt ist, wird der Teppich als "aktiviert" betrachtet. Eine Lampe oder ein Klangspiel wird manuell eingeschaltet, um die erfolgreiche Vielfalt zu symbolisieren.

Invertiert

Ein leerer Teppich wird mit einem einzelnen, dominanten Objekt in der Mitte platziert – etwa einem großen Stein oder einer Lampe. Jede Person, die den Raum betritt, kann versuchen, das Objekt zu entfernen oder zu verändern. Der Teppich bleibt jedoch leer oder "stumm", solange nur eine Person handelt. Erst wenn mehrere gemeinsam agieren, lässt sich das Objekt bewegen oder verändern. Hier wird die Abwesenheit von Vielfalt als Hindernis dargestellt, während gemeinsames Handeln die Lösung ist.

Transformiert

Ein Teppich wird mit einer Vielzahl kleiner, unscheinbarer Gegenstände wie Steine, Federn oder Papierschnipsel bedeckt. Jede Person darf einen Gegenstand wegnehmen oder verändern. Doch je mehr einzelne Teile entfernt werden, desto mehr verliert der Teppich seine Form – bis nur noch ein leerer Rahmen übrig bleibt. Die Provokation liegt darin, zu zeigen, dass Demokratie nicht nur durch Hinzufügen, sondern auch durch das Bewahren von Vielfalt funktioniert. Ohne Respekt für bestehende Elemente zerfällt das Ganze.

ethics

Reflektiert die ethische Perspektive auf das Projekt - sucht und hinterfragt kritische blinde Flecken im Konzept und entwickelt erbauliche loesungsorientierte Fragestellungen.

Allgemeine ethische Implikation und Wirkung in die Gesellschaft

Die Idee des Demokratieteppichs ist inspirierend, weil sie Vielfalt und Inklusion sichtbar macht. Ein solches Symbol könnte Menschen motivieren, sich stärker in demokratische Prozesse einzubringen. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Teppich zu einem reinen Symbol wird, ohne echte gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Wenn Menschen den Teppich nur als Kunstwerk oder temporäres Erlebnis wahrnehmen, ohne ihr Verhalten im Alltag anzupassen, bleibt die Wirkung begrenzt. Ein pragmatischer Ansatz wäre, den Teppich mit konkreten Bildungsprogrammen oder lokalen Demokratieprojekten zu verknüpfen, damit die Botschaft nachhaltig wirkt.

Diskriminierung durch das Konzept, verwendete Technologien oder der Grundidee

Der Teppich setzt voraus, dass alle Menschen gleichberechtigt teilnehmen können – doch das ist oft nicht der Fall. Menschen mit körperlichen Einschränkungen könnten Schwierigkeiten haben, den Teppich zu betreten oder sich darauf zu bewegen. Auch technische Hürden, wie die Notwendigkeit eines Tokens, könnten bestimmte Gruppen ausschließen, wenn sie keinen Zugang dazu haben. Um das zu vermeiden, sollte der Teppich barrierefrei gestaltet sein und alternative Teilnahmemöglichkeiten bieten, z. B. über Sprachbefehle oder digitale Einbindung für Menschen, die nicht physisch anwesend sein können.

Reproduktion kolonialer oder patriarchaler Denkmuster oder Filterblasen

Der Teppich könnte unbeabsichtigt bestehende Machtstrukturen widerspiegeln, wenn bestimmte Stimmen dominieren oder marginalisierte Gruppen nicht ausreichend repräsentiert werden. Beispielsweise könnten laute oder selbstbewusste Personen den Teppich stärker prägen, während leise oder unsichere Stimmen untergehen. Um das zu verhindern, sollte der Teppich Mechanismen integrieren, die gezielt weniger hörbare Perspektiven verstärken – etwa durch eine Gewichtung der Tokens oder eine bewusste Moderation des Austauschs. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Symbolik des Teppichs nicht kulturell vereinnahmend wirkt, sondern respektvoll verschiedene Traditionen einbezieht.

intrinsics

Reflektiert zugrundeliegende intrinsische Motivation des Projektes - untersucht diese kritisch und reflektiert mit erbaulichen Fragestellungen.

Vielfalt als Aktivator – Warum Homogenität langweilig ist

Der Teppich belohnt nicht bloße Anwesenheit, sondern die Qualität der Unterschiede. Er bleibt stumm, wenn alle gleich ticken – eine Provokation in einer Welt, die oft Harmonie über echten Dialog stellt. Was wäre, wenn unsere Systeme erst dann reagieren, wenn echte Vielfalt im Raum steht?

Token als Stimmverstärker – Wer schweigt, existiert nicht

Jeder Token ist ein Statement: "Ich bin hier, und ich zähle." Kein Platz für Unsichtbarkeit. Doch was passiert, wenn jemand seinen Token verweigert? Ist Schweigen auch eine Stimme – oder einfach nur Bequemlichkeit?

Kollektive Magie – Warum Einzelne nie genug sind

Erst wenn genug unterschiedliche Stimmen zusammenkommen, entfaltet sich das volle Muster. Kein Soloheldentum, kein dominanter Leader. Pure Kooperation oder gar nichts. Wie oft warten wir im echten Leben vergeblich auf diesen "kritischen Moment der Vielfalt"?

Demokratie als Sinnesrausch – Warum rationale Debatten allein nicht reichen

Licht, Klang, Farbe – der Teppich macht Demokratie emotional erfahrbar. Kein trockenes Abstimmungspapier, sondern ein Fest der Sinne. Was wäre, wenn politische Teilhabe nicht nur Pflicht, sondern Lust wäre?

Das Schweigen der Mehrheit – Warum Homogenität bestraft wird

Wenn der Teppich verstummt, wird die Leere spürbar. Kein Trostpreis für halbherzige Beteiligung. Eine harte Lektion: Ohne echte Vielfalt gibt es kein Ergebnis. Wie viele unserer Diskussionen verlaufen im Sand – einfach weil zu viele dieselbe Meinung haben?

Respekt als Stromkreis – Warum Augenhöhe Energie freisetzt

Der Teppich funktioniert nur, wenn alle Stimmen gleichwertig sind. Kein Überlautes dominiert, kein Leises geht unter. Ein radikales Gegenmodell zur Realität. Was würde passieren, wenn Macht wirklich dezentral wäre – nicht nur in Symbolen, sondern in Strukturen?

Die Illusion der Teilhabe – Wer bestimmt, was "genug Vielfalt" ist?

Wer legt fest, wann der Teppich reagiert? Wer definiert, welche Token gültig sind? Jedes System hat seine Gatekeeper. Was, wenn die Regeln des Spiels selbst undemokratisch sind?

network

Zeigt Verbindungen oder interessante Überschneidungen zu anderen Konzepten innerhalb dieser BREEDER Instanz.

#1 Ähnlichstes Konzept: Toy Utopia

Toy Utopia fördert wie der Demokratieteppich kollektive Interaktion und Vielfalt durch modulare, spielerische Elemente im öffentlichen Raum. Beide Konzepte betonen Partizipation und sichtbare Wirkung durch gemeinschaftliches Handeln.

https://designfiction.turboflip.de/toy-utopia-öffentliche-stadträume-zum-spielen-und-denken

#2 Interessante Kombination: THOUGHTLOOP

THOUGHTLOOP könnte den Demokratieteppich erweitern, indem es Gedanken direkt in kollektive Muster übersetzt – eine radikale Demokratie der ungefilterten Ideen. Die Kombination würde Barrieren zwischen Denken und Handeln abbauen.

https://designfiction.turboflip.de/thoughtloop

#3 Ersetzendes Konzept: SuperCollageStudio

Diese Plattform ersetzt den physischen Teppich durch digitale Partizipation, ermöglicht globale Demokratie-Prototypen. Effekt: Skalierbarkeit, aber Verlust der haptischen und emotionalen Unmittelbarkeit.

https://designfiction.turboflip.de/supercollagestudio

Loaded php.ini: /var/www/vhosts/system/designfiction.turboflip.de/etc/php.ini

upload_max_filesize: 45M

post_max_size: 48M